王羲之丧乱帖在日本大阪展出 国宝展盛大开幕

4月26日,日本大阪市立美术馆为庆祝重新开馆,举办了一场名为“国宝展”的展览。该展览汇集了135件顶级文物,其中包括由遣唐使带入日本的王羲之《丧乱帖》(唐摹本),这一名帖曾在2006年于上海博物馆展出。

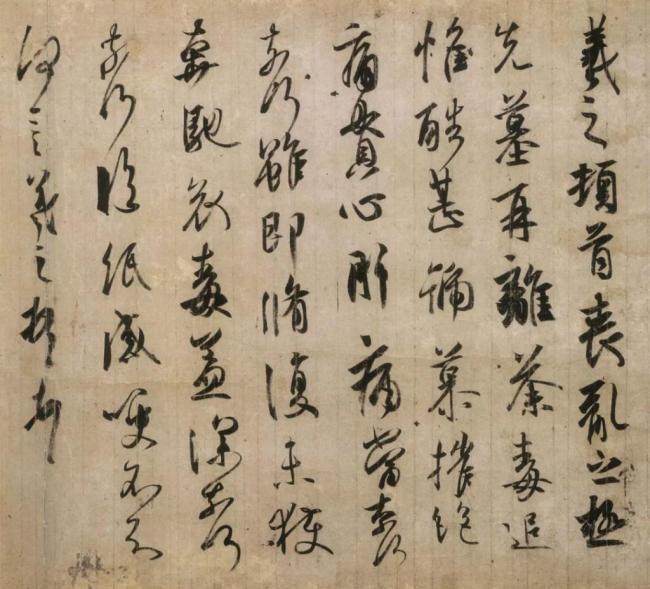

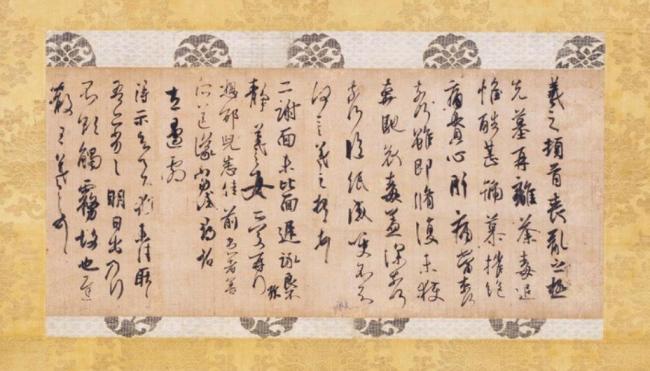

王羲之《丧乱帖》(唐摹本)是中国唐代的作品,现藏于三之丸尚藏馆,展览时间为4月26日至5月18日。对中国观众来说,此次展览中最引人注目的无疑是这幅《丧乱帖》。原迹已不存于世,展出的是唐代内府的双钩填墨摹本,奈良时期由遣唐使带入日本。右端钤有日本桓武天皇的“延历敕定”朱文印。原帖为卷子,现改装为轴,包含“丧乱帖”、“二谢帖”和“得示帖”三通尺牍合装。《丧乱帖》纵长28.7厘米,共八行62字,反映了丧乱时期王羲之痛苦不安的情绪。全文如下:“羲之顿首:丧乱之极,先墓再离荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言!羲之顿首顿首。”

此帖在日本流传了一千三百多年,为中国书法界所知不过百余年。清光绪十八年,杨守敬首先摹勒于他的《邻苏园帖》,墨迹印刷品的传入则在一九三四年以后。2006年,上海博物馆举办“中日书法珍品展”,《丧乱帖》首次归国展出,距离其远赴日本已经隔了1300余年。考虑到纸质文物的脆弱性,此次《丧乱帖》仅展23天。

书法研究者韩玉涛在《王羲之〈丧乱帖〉考评》一文中提到,此帖不可及之处在于其本身就是一篇优秀的杂文,字势雄强,是右军真面目,兼备雄强和惨淡之美,表现了由行入草的完整过程。因此,《丧乱帖》是一件难得的珍品,是王羲之最有代表性的末年之作,远胜《神龙兰亭》。顾村言在《〈丧乱帖〉观摩杂说》中也提到,观《丧乱帖》可见“骨鲠”与“激切恺直”。现场连读几遍,仿佛可以看到右军写此纸时的沉郁心情。

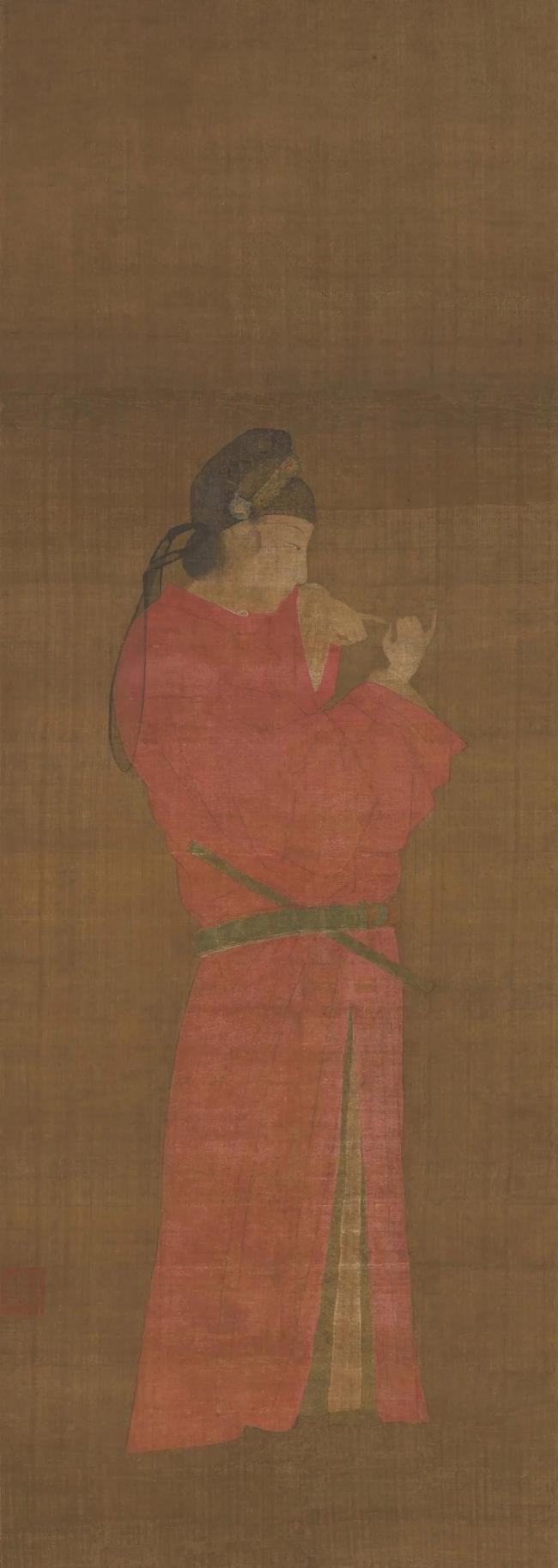

除了《丧乱帖》,本次展览还展示了其他重要中国文物,如南宋宫廷画家李迪的经典代表作《红白芙蓉图》《雪中归牧图》,现存北宋罗汉画中最著名的清凉寺本《十六罗汉图》八幅,宋代高僧圜悟克勤送给弟子虎丘绍隆的“印可状”,元代因陀罗的《禅机图断简》,传为元代画家钱选的《宫女图》,东汉光武帝颁授给倭奴国的“汉委奴国王”金印,南宋传来日本的“万声”龙泉窑青瓷凤凰耳花生,以及唐招提寺所藏鉴真和尚坐像、法隆寺藏唐代四骑狮子狩文锦等。

在日本文化遗产保护体系中,“国宝”是最高级别,指从世界文化角度来看具有高度价值、独一无二的国民之宝,涵盖建筑、书画、雕塑、工艺品、历史文献等各个类别。此次展览主要分为两个篇章,第一章围绕“美的历史”,通过多个单元追溯日本艺术的形成、发展及其特质,重点关注设计元素。第二章遴选与大阪相关的日本国宝,展示大阪历史文化的深厚底蕴。

展出的日本本国文物包括被誉为“绳文维纳斯”的土偶,日本四大绘卷之一的《信贵山缘起绘卷》,日本狩野派宗师狩野永德的《唐狮子图屏风》,安土桃山时代画家长谷川久藏的《樱图》,江户时代“琳派”核心艺术家尾形光琳的《燕子花图屏风》、八桥莳绘螺钿砚箱等。展览共分为六期,大部分展品限时展出,展期持续至6月15日。